基于长江江豚保护的洞庭湖血防灭螺药物投放管理建议

-

-

2021年6月4日, 东洞庭湖南套水域(29°4’11.23”N,112°58’3.18”E)发现1头死亡长江江豚。岳阳市洞庭湖江豚保护中心联合湖南省水产科学研究所开展死因调查, 事发水域无捕捞、挖沙作业, 航运船舶频繁, 水体有较浓腥臭味,现场腐败样死鱼较多, 同时发现十余只死亡中华鳖。调查组采集了水样、江豚组织及鳖、螺等样本送检(鱼样因腐败严重未送检)。走访调查显示, 事发前约一周, 岳阳县血防办按照《血防灭螺、灭蚴规范流程》)曾在该水域投放灭螺药物氯硝柳胺。

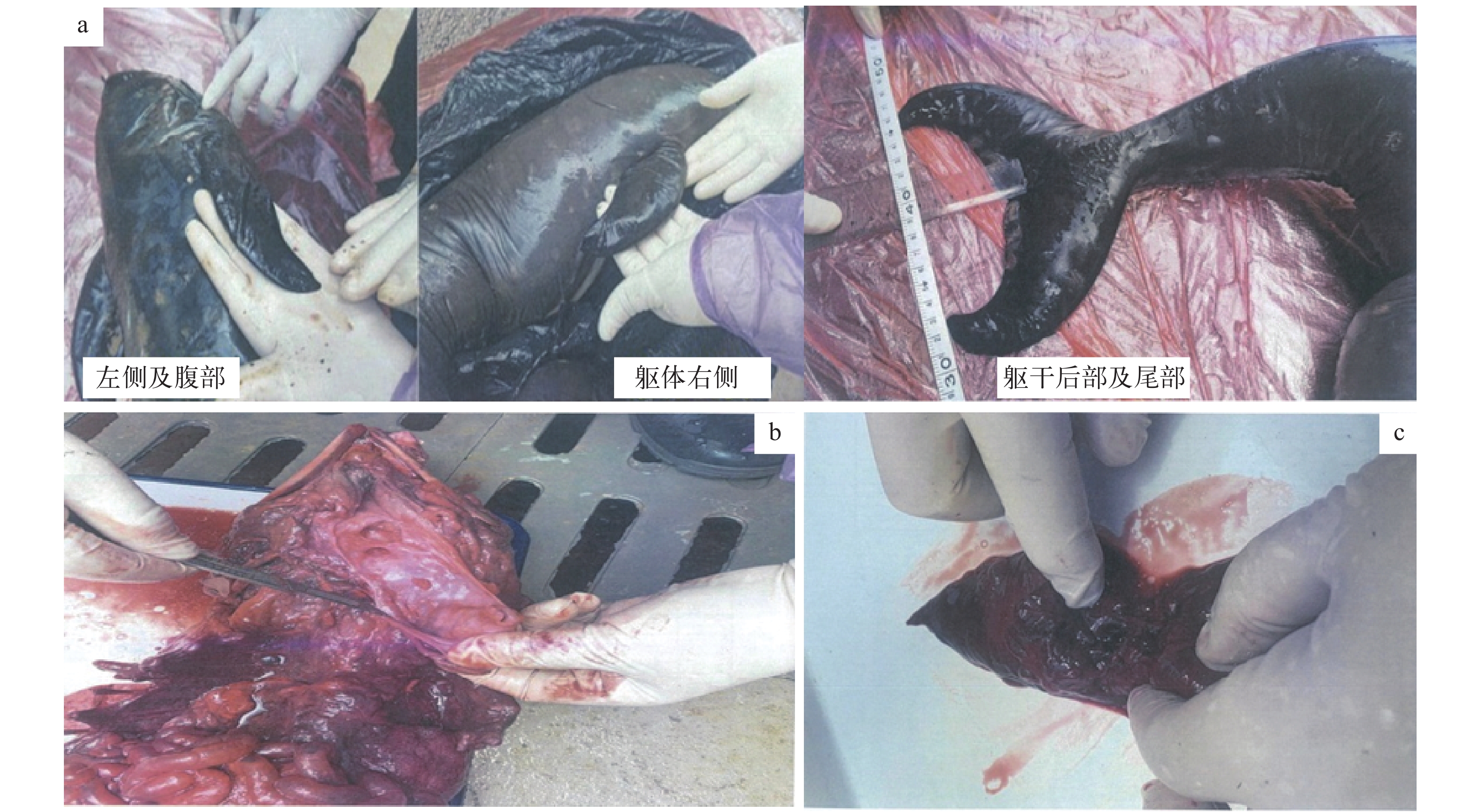

解剖结果显示, 死亡长江江豚为雄性幼体, 体长81.8 cm, 体重5.67 kg, 体表完好, 未见可致死创伤(图 1a)。牙齿尚未发育完全, 口腔和食道中无异物, 胃和肠道中未见食物。心脏、肝脏等其他主要内脏器官未见明显病理学异常(图 1b)。呼吸道下部有明显冰晶(图 1c), 呈现典型的呛水特征。上述结果表明该幼豚不足2个月, 仍在哺乳期, 不具备独立生存能力。现场环境调查显示, 事发水域航运密集, 推测其死因之一可能是航运干扰导致母幼分离, 幼豚呛水溺亡。

此外, 样品检测结果显示, 机场村断面水样氯硝柳胺浓度达0.14 ng/ml, 中华鳖肌肉组织内含量达10.8 μg/kg, 田螺活体内含量达0.8 μg/kg, 福寿螺活体内含量为2.78 μg/kg, 死亡幼豚肝脏中为0.3 μg/kg。鉴于该幼豚仍处在哺乳期, 其体内的氯硝柳胺主要通过母幼传递在体内积累。

氯硝柳胺是世界卫生组织推荐使用的灭螺药物, 通过影响体内神经介质传递和能量供应杀灭水生动物, 对哺乳动物毒性较小。在对小山羊试验中, 当剂量达到1000 mg/kg时, 出现腹泻等应激反应。在该死亡江豚肝脏组织中检出氯硝柳胺的浓度较低, 并不会直接致死, 但不排除该幼豚可能因受药物刺激产生强烈应激反应, 导致与母豚分离后溺水身亡。

针对此次事故, 岳阳市洞庭湖江豚保护中心与市卫健委建立工作协作机制, 要求血防部门在灭螺灭幼前提前告知保护区管理机构, 在降雨期及降雨前五天内不得在洲滩喷洒灭螺药物, 且药球不得在长江江豚主要栖息地和重要活动区域投放。自2022年以来, 未再监测到因灭螺灭蚴施药行为导致长江江豚及水生野生动物群体死亡事故, 说明相关对策已取得一定成效。

本研究揭示了灭螺药物氯硝柳胺可通过哺乳由母豚传递至幼豚, 可能存在潜在的伤害风险。为更好保护长江江豚, 建议: (1)使用灭螺灭蚴药物应尽量避开长江江豚繁殖期4-9月; (2) 卫健委在杀螺灭蚴前与保护区管理机构充分沟通协调, 建立联动机制, 制定应急预案, 并加强对氯硝柳胺扩散和浓度的监测; (3) 研发对长江江豚及其他水生生物基本无毒害的低毒、易降解灭螺药物; (4)加强对航运的监督管理, 尤其在枯水期, 对重点水域实行限速、限航、规范锚地等措施; (5) 加强长江江豚紧急救护平台建设, 及时救护受伤或中毒的江豚; (6) 加强栖息地保护修复, 缓解人类活动的负面影响。

下载:

下载: